¿Quién no fue abordado alguna vez por un niño que le preguntó “¿por qué la semana tiene 7 días”? ¿O inclusive por un adulto?

Por otra parte, ¿usted lo sabe?

En seguida pensamos en Génesis, en que Dios creó el mundo en seis días y descansó en el séptimo.

Casi todas las sociedades alrededor del mundo adoptaron la semana tal como la conocemos. No obstante, hubo algunas excepciones con más y menos días. ¿Dónde comenzó todo eso?

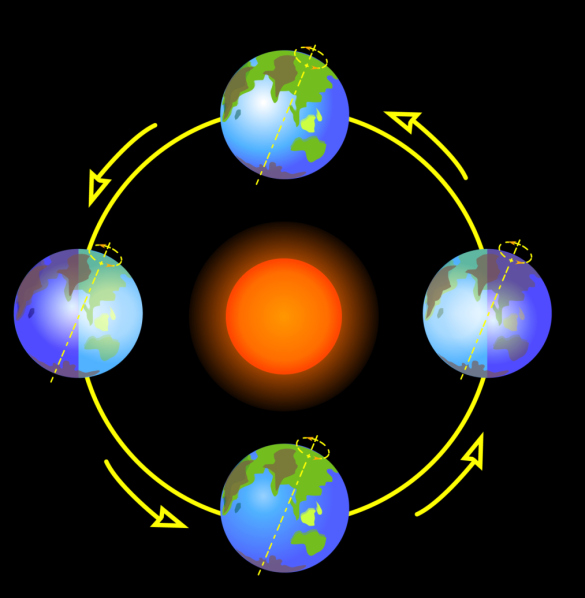

Partiendo de lo básico, sabemos que un día, con sus 24 horas, es el tiempo necesario para que la Tierra de una vuelta completa sobre su eje. Y que un año es lo que le lleva para dar la vuelta en órbita del Sol.

Los pueblos de la antigüedad, independientes de la tecnología (contrariamente a como estamos hoy) observaban más los cielos. Dependían de la claridad del sol para sus quehaceres. Tenían que  contar el tiempo para programar sus cosechas, entender acontecimientos como una estación del año o la gestación de un ser humano, o de su rebaño.

contar el tiempo para programar sus cosechas, entender acontecimientos como una estación del año o la gestación de un ser humano, o de su rebaño.

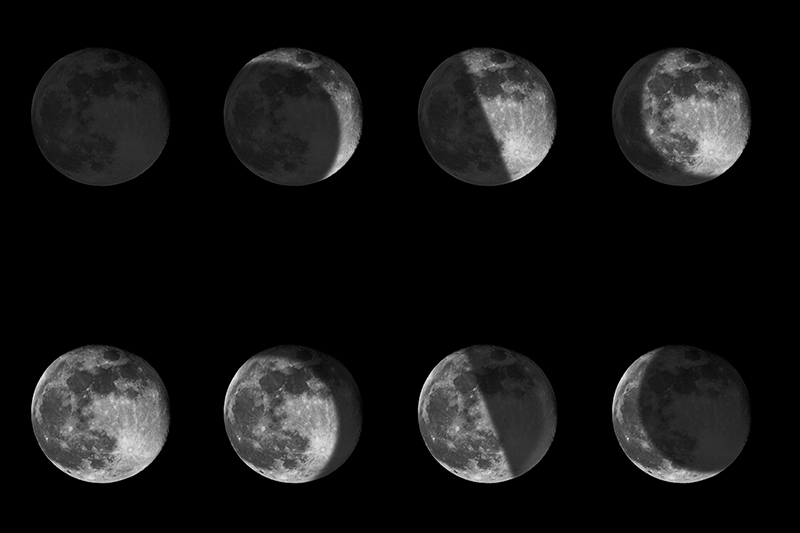

La luna era un importante “reloj” de la época, o incluso un calendario natural: una fase completa de nuestro satélite lleva siete días. ¿Quien nunca leyó, en historias clásicas de pueblos primitivos, donde un determinado acontecimiento duró “tantas lunas”? Esa división de tiempo era usada por muchas sociedades primitivas, incluso antes de que fuera escrita la Biblia.

Según parece, los babilonios, asiduos observadores del cielo, ya usaban la división de siete en siete días. En la Roma Antigua, surgió la denominación de “septmana” (siete mañanas).

Pero, ¿y los nombres de los días?

Los antiguos observadores de los cielos se fijaban en algo que nosotros, en nuestra “posmodernidad”, dejamos pasar por alto. Los grandes astros visibles a simple vista son siete: el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, siguiendo el orden aristotélico de la velocidad de los cuerpos celestes en la bóveda, y la posición en escala temporal en que eran más visibles. Tomaron esa posición en un día y la reprodujeron en  la semana. Los nombres de los días también siguieron el orden de los planetas, que recibieron sus nombres en honra a los dioses que los romanos (y otros pueblos) veneraban. En inglés eso es más evidente – el sajón “Saterne’s Day” (día de Saturno) generó el inglés “Saturday”, por ejemplo. En español, también: “Miércoles” proviene del latín “Mercurie dies” (día de Mercurio).

la semana. Los nombres de los días también siguieron el orden de los planetas, que recibieron sus nombres en honra a los dioses que los romanos (y otros pueblos) veneraban. En inglés eso es más evidente – el sajón “Saterne’s Day” (día de Saturno) generó el inglés “Saturday”, por ejemplo. En español, también: “Miércoles” proviene del latín “Mercurie dies” (día de Mercurio).

Como los judíos no se curvaban a aquellos dioses (o no debían hacerlo, ya que algunos eran idólatras), enumeraban los días de una manera diferente: el primer día, segundo día, tercer día, etc. Contando desde el domingo, excepto el séptimo y último, que lo llamaban shabbat. Cabe mencionar que en América Latina, solo Brasil guarda la particularidad de enumerar los días, herencia de Portugal.

La Pascua primitiva duraba siete días. Era una fiesta grande, en la que las personas precisaban viajar, hospedar a sus parientes, orar; y todo eso precisaba de un tiempo de descanso para que pudiesen dedicarse exclusivamente al acontecimiento. Entonces, necesitaban destacar esos siete días de los días normales del año, de trabajo y estudio, con la interrupción necesaria por la fiesta, y así crearon los “días festivos” (más conocidos hoy, como feriados).

Como los hebreos comenzaban su semana después del día de descanso que hoy llamamos sábado (el shabbat), de acuerdo con Génesis; el día inicial era nuestro actual domingo, que era el “primer día” (primer feriado), seguido por el segundo día (segundo feriado), y así en adelante se completaba la semana.

Cuando pensamos en la relación de los nombres “sábado” y “shabbat” es fácil. Pero, ¿y el domingo? El emperador Flávio Constantino (280-337 después de Cristo) se convirtió al cristianismo,  haciéndola la religión oficial. Como el primer día de la semana se llamaba “Dies solis” en latín (día del Sol), Constantino lo convirtió en “Dominica” (día del Señor). Nuestro buen y querido domingo.

haciéndola la religión oficial. Como el primer día de la semana se llamaba “Dies solis” en latín (día del Sol), Constantino lo convirtió en “Dominica” (día del Señor). Nuestro buen y querido domingo.

De vuelta a los siete

Si para nosotros el ciclo de siete días es muy natural, no es así para todos los pueblos. Eso sí ya fue más fuerte. En África, Oceanía y Extremo Oriente, la semana de siete días es una convención reciente, si la comparamos con la mayor parte del resto del planeta. En China, por ejemplo, era muy común hasta el siglo XIX (no hace tanto tiempo atrás) un ciclo de 10 días, derivados de los cinco elementos de la tradición de aquel pueblo, en sus versiones polarizadas (yin & yang), cinco para cada lado. En África, era como si cada pueblo usara la semana como quisiera: estaban las que tenían cuatro días, las de seis y así seguía.

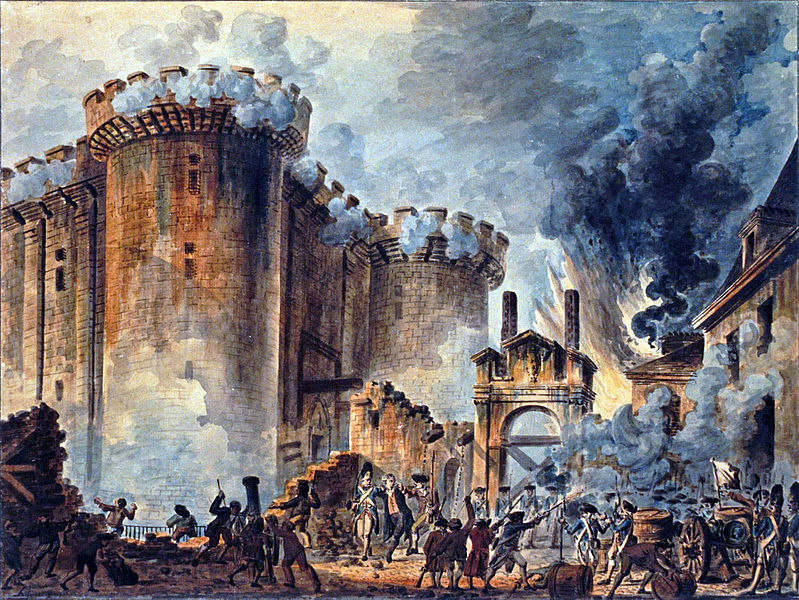

La Revolución Francesa (de 1789, ilustración) fue mucho más que la derrota de un régimen totalitario. Con el poder en la mano, los sabios del pueblo (matemáticos y astrónomos) estipularon incluso nuevas medidas, para contrariar, claramente, las normas hasta entonces vigentes por obligación. Implantaron el sistema métrico, por ejemplo, y el pesaje en kilogramos. Hasta ahí todo bien. Tuvo éxito. Pero, como adoptaron para todo eso el sistema decimal como base, decidieron también terminar con la semana de 7 días por una de 10 (y cada día tenía 10 horas, cada hora tenía 100 minutos, todo inspirado en el decimal).

¿Quién dijo que tuvo éxito? Convertir medidas es una cosa, hacer tamaño desbarajuste en relación a los demás pueblos en cuanto a las fechas, es otra. Hasta la semana de los islámicos tiene siete días – y la de los judíos también, aún con meses y años diferentes. Hoy, aunque todavía algunas culturas usen un contaje de tiempo diferente (como los ya citados judíos y chinos, cuyos años no coinciden con los nuestros de antes y después de Cristo), ellos trabajan teniendo bastante en cuenta el calendario gregoriano, que es lo que seguimos. Pero lo del contaje de años, es tema para otro artículo. Volvamos a nuestros días de la semana.

Génesis

Los diversos intentos de semanas más “racionales”, que incluso pueden haber sido creadas con buenas intenciones – como en el caso de nuestros amigos que derribaron la Bastilla –, no tuvieron éxito.

La simplicidad de Génesis destaca mucho la sabiduría de Dios. Una semana de siete días (¡vea qué redundancia!) es el ritmo de la propia naturaleza.

Está ahí la Luna, que no nos deja mentir.

[related_posts limit=»12″]